Entah apa yang dimau oleh pengatur semesta, selama seharian

penuh Niko Fischer terus saja mengalami kesialan. Mulai dari pagi hari, ia

diusir dari rumah kekasihnya karena salah paham. Niko menolak ajakan sang

kekasih untuk menikmati pagi lebih lama berdua karena banyak urusan yang mesti

dilakukan, tapi ia tak bisa menjelaskan. Hingga sepanjang hari, Niko tak bisa

mendapatkan segelas pun kopi untuk diminum.

Perihal apa yang ingin dilakukan dalam hidupnya, Niko memang

tak punya penjelasan. Ia seorang mahasiswa yang sudah dua tahun drop out dari Sekolah Tinggi Hukum di

Berlin, Jerman dan harus menemui psikolog untuk dibuatkan analisis kejiwaan

terkait pembatalan izin mengemudi. Bagaimana tidak, ia mabuk di jalan, saat sedang

mengendarai mobil.

Sekali lagi, Niko memang tak punya penjelasan atas apa yang

dilakukan dalam hidupnya. Sebab, ia pun menjalani semua tanpa tujuan. Oleh karena

itu, ia tak risau saat dikeluarkan dari kampus, Niko tidak pernah merasa

tertarik dengan kuliah hukum.

Kisah pemuda tanpa tujuan hidup ini menampakkan sebuah

anomali di negara maju seperti Jerman. Dimana semua orang dan segala urusan

berjalan teratur, rapi dan tepat waktu. Namun, ada seorang pemuda anak dari

pengacara kenamaan tumbuh tanpa tujuan hidup. Kerjanya hanya berkeliling kota,

luntang-lantung tanpa pekerjaan.

Sebagaimana sebuah anomali, bisa jadi kisah ini memang hanya

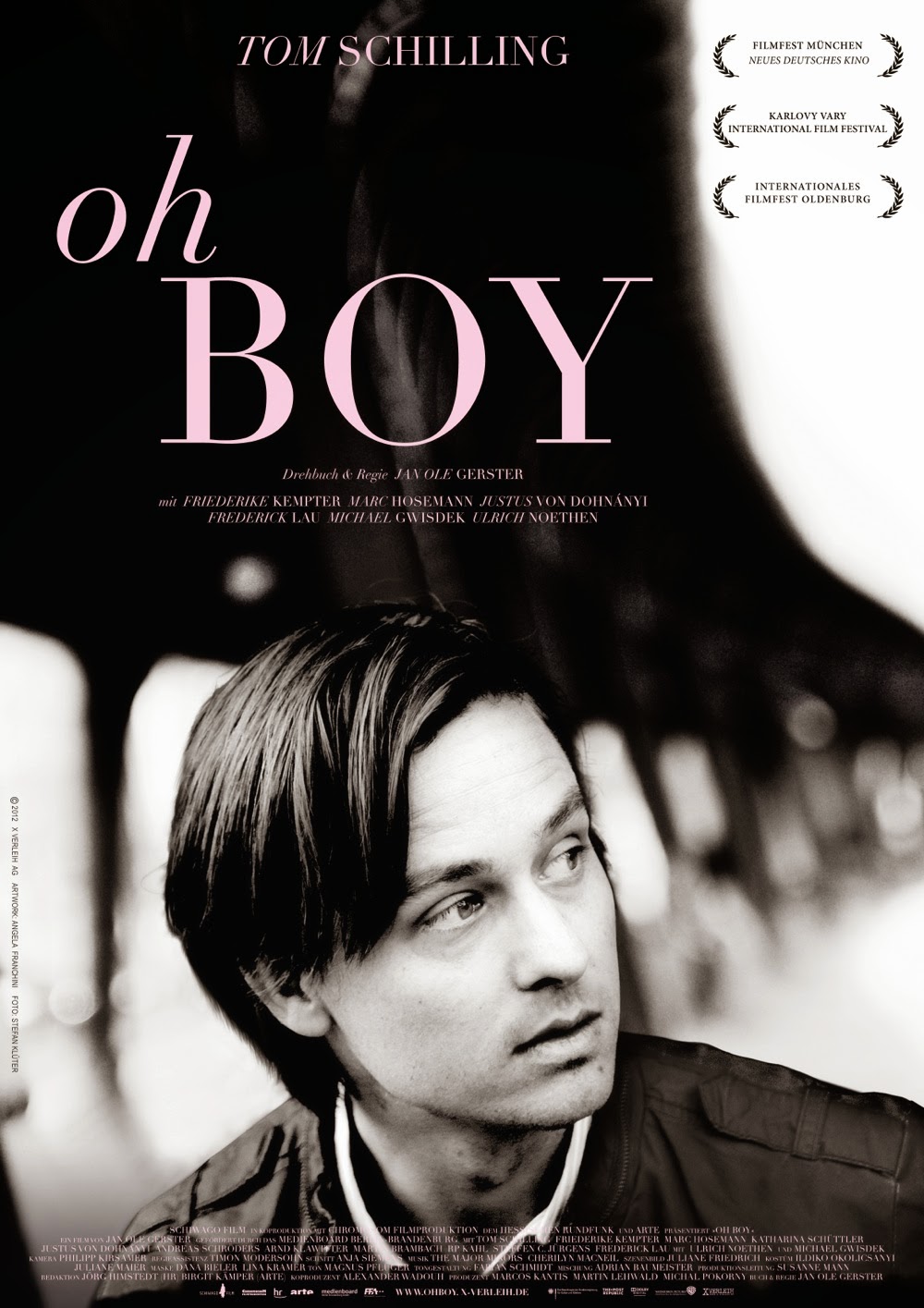

ada dalam film besutan Sutradara Jan Ole Gerster berjudul Oh Boy. Melalui kisah Niko Fischer yang diperankan oleh Tom

Schilling, Gerster mengajak kita untuk mengarungi kisah yang tidak lazim

terjadi pada pemuda Jerman.

Film berdurasi 88 menit ini mengisahkan 24 jam yang menjadi

titik balik dalam hidup pemeran utamanya. Niko baru merasa hidupnya ‘terusik’

saat ayahnya, Walter Fischer (Ulrich Noethen) tidak lagi mengirimkan uang ke

rekeningnya. Lalu, pertemuan dengan beberapa orang baru dalam seharian penuh

itu berhasil membuka cakrawalanya bahwa dunia ini luas, pun dengan

permasalahannya.

Pertama, ia mesti bertemu dengan psikolog (Andreas

Schroders) karena dianggap punya gangguan kejiwaan saat melanggar peraturan tak

boleh mabuk saat mengemudi. Dalam scene

ini, Niko dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, ada nilai, norma

dan peraturan yang membatasi tindak-tanduk warga kota Berlin.

Kedua, sepulang dari kantor psikolog, Niko dikejutkan dengan

kedatangan tetangga baru di apartemennya, Karl Speckenbach (Justus von

Dohnanyi). Awalnya hanya memberikan semangkuk bakso untuk tanda perkenalan,

namun tiba-tiba saja ia menangis tersedu di pundak Niko. Sambil terisak,

Speckenbach mengutarakan bahwa ia mengalami masalah seksual tak tertahankan. Istrinya

divonis menderita kanker payudara, untuk alasan kesehatan bagian tubuhnya itu

mesti diangkat.

Ketiga, di sebuah kafe Niko bertemu dengan teman sekolahnya,

Julika Hoffmann (Friederike Kempter). Awalnya, Niko tak mengenali Julika yang

tiba-tiba saja menyapanya. Sebab, penampilan Julika berubah drastis. Di masa

sekolah, Julika adalah gadis bertubuh gendut yang sering diejek

teman-temannya, termasuk Niko. Ia biasa dipanggil Gay Julika atau Elephant Girl.

Namun, kini Julika bertubuh langsing, tinggi semampai, berprofesi sebagai

pemain teater surealis.

Penampilan baru Julika membuat Niko tertarik. Dalam beberapa

jam saja, mereka saling mengenal lebih dekat. Julika banyak bercerita usaha

keras untuk mengecilkan tubuh. Ada pengalaman traumatis yang disimpan Julika

atas masa kecilnya.

Ketertarikan fisik pun muncul diantara keduanya. Hampir saja

Niko dan Julika berhubungan seksual. Namun Niko menolak saat ia tahu motif

Julika adalah balas dendam masa lalu. Ia ingin dapat pengakuan bahwa seorang

perempuan bertubuh gendut dan tidak menarik pun bisa menaklukkan seorang pria

tampan.

Jelang malam, Niko bertemu orang keempat yang memberi

pengaruh paling besar dalam mengacak-acak konsep hidup tanpa tujuannya selama

ini. Dialah seorang kakek tua (Michael Gwisdek) menghampiri Niko di sebuah bar

lalu bercerita panjang tentang masa kecil dan masa lalu bar yang sedang mereka

duduki.

Ceritanya sederhana, kakek itu suka bersepeda di sepanjang

jalan yang kini dibangun bar. Ia tidak pernah ambil pusing saat orang-orang

mengejeknya di jalan waktu ia mengendarai sepeda yang ukurannya terlalu besar

untuk tubuhnya yang kecil. Baginya, yang terpenting adalah ia bisa tetap

bersepeda dan membuat orang lain bahagia walaupun dengan cara menertawakannya.

Sampai suatu ketika, jalan tersebut hancur, dipenuhi pecahan

kaca hasil perbuatan warga setempat (termasuk ayah sang kakek) yang menimpuki

kaca pertokoan. Aku menangis, kata sang kakek, karena apapun yang sudah terjadi

disana, dengan pecahan kaca memenuhi jalan seperti ini aku tak akan bisa

bersepeda lagi.

Usai menghabiskan ceritanya, habis pula kisah hidup sang

kakek. Saat berjalan keluar bar, ia jatuh terkapar di depan pintu. Sontak Niko

menolongnya, memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Mungkin, itu

kali pertama dalam hidup Niko merasa punya tanggung jawab atas sesuatu. Meski tak

mengenal, bahkan nama panggilan sang kakek, ia merelakan diri mendampingi

semalaman hingga dokter selesai menangani sakit kakek itu.

Film ini berakhir tanpa memberi tahu apa yang terjadi pada Niko

Fischer sesudah menjalani 24 jam yang membuat hidupnya sedikit guncang. Hanya satu

yang ditampilkan, di hari berikutnya Niko berhasil minum segelas kopi di sebuah

kafe. Hal biasa yang tidak bisa didapatnya selama sehari penuh dan seakan jadi

plot dalam film ini.

Namun, ekspresi sendu dari Tom Schilling serta gambar film

yang hitam putih berhasil menyampaikan pesan perenungan hidup para tokoh dalam Oh Boy. Alunan musik Jazz dari The Major

Minors dan Cherilyn MacNeil di sepanjang film pun berhasil menunjukkan bahwa pergulatan

manusia dalam mencari tempat yang tepat untuk hidupnya di dunia ini, selamanya

mungkin dilakukan. Sebagaimana lagu-lagu yang indah dan tak pernah usang tak

lekang oleh zaman.

Selain itu, Oh Boy juga

menampilkan tata kota Berlin secara detil. Mulai dari penempatan bangunan

kantor, tempat tinggal, taman kota, pabrik, jalur kereta api, trem, penempatan

lampu merah, dan perangkat kota lainnya. Menonton film ini anda dapat memahami tata

kota Berlin yang legendaris dalam seketika. Sebagai ibukota negara, memang wajar

bila kota ini nampak penuh dengan infrastruktur penunjang kehidupan negara dan

masyarakat. Namun semua tersusun dengan teratur dan rapi. Nampak dewasa dengan

segala kewibawaan.

Bertolak belakang dengan karakter Niko Fischer yang nampak

sedang diejek oleh judul film yang ia merupakan tokoh utamanya. Oh Boy. Ya, Niko benar-benar masih seorang

anak lelaki kecil yang malas untuk memikirkan hidup. Semoga 24 jam penuh

pengalaman itu bisa membuatnya beranjak!

Kurnia Yunita Rahayu

.JPG)